2018年01月30日

グローカラーの秘密。

REALSオノケンです!

ブラッドレッドスポットグローについて今日はマニアックに書いてみたいと思います。スーパーな長文になると思います(^^;;

タイトル:REALSオノケン的グローカラーの考え方・・・みたいな。いやね、グローってとりあえず釣れるから、とか、とりあえずゼブラで、とか、とりあえずスポットグローあればいいや、みたいになりがちだと思うんです。でもコレを読んで少しでも食わせのイメージしながらジグを動かしたり、少しでも状況を打破するローテーションができるようになったりと、みなさんのグローカラー使用に対するヒントになれば、と思い書かせていただきます(^^

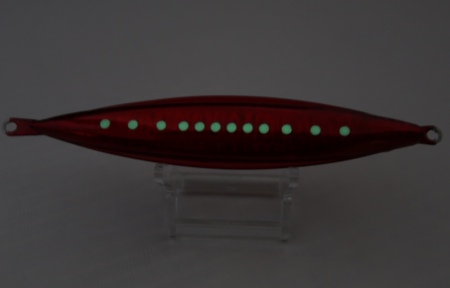

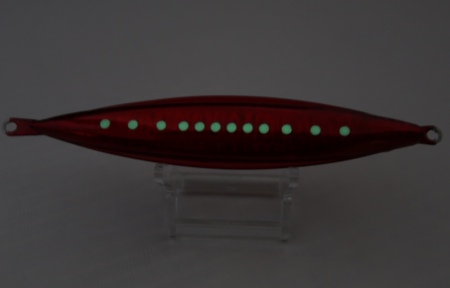

ブラッドレッドスポットグロー

このカラーは中深海でもここ数年でアングラーの絶大な支持を得たカラーでもあります。赤は水中で最も早く(水深約5m)消える色であり、カムフラージュカラーとして有名です。多くの魚類がこの色なのも納得です。

で、自然界ではこの「カムフラージュ」が多くの生物で身体の形や色が深く関係しています。

それをグローカラーに当てはめるとどうなるのか?なぜグローカラーは釣れるのか??考えてみました。

まず、この『グロー=発光』を語る上で絶対に知っておかなければならないことが水中での光の届き方です。これには真光層と有光層の2つの言葉を知る必要があります。ググればすぐに出てくるので、簡単に解説すると、真光層は光合成ができる光(海面の約1/100の光強度)が届く水深。これはもちろん透明度が関係しており、一般的には透明度×2.7で計算できるとされています。透明度が10mであれば、27mまでの水深の光で光合成が可能ということになります。

次に有光層ですが、これは生物が光を感じることのできる限界の水深を示しており、海面の1億分の1の光強度の光が届く水深とされています。これは真光層よりもかなり深い水深になるので具体的な数字で示しにくいようで、ググってもなかなか出てきませんが透明度が高い外洋でも500m前後と考えて良さそうです。

これを踏まえると、中深海ジギングで狙うターゲットの多くが有光層の範囲に入ってくるかと思います。アカムツやキンメなどは明らかにわずかな光を取り込んで視覚でベイトを捕食しようとしていることは容易に想像できます。同時に、人間の目には真っ暗な水深でも、そこに生息する魚は海面からの光を確実に感じています。つまり、上を見上げれば明るい、ということです。

ここまで大丈夫でしょうか?

まだまだマニアックに長いですよ〜(^^;;笑。

で、ここからが重要。

なぜグローカラーが釣れるのか?

これを考える時、多くの深海生物が発光器を備えていることを外すことはできません。なぜ生物は発光するのか?その目的、用途は実に様々であり威嚇や求愛、仲間とのコミュニケーション等もあるでしょう。しかし、暗い水深で普通に考えればわざわざ目立つ発光というのは実に危険。意味もなく発光していれば貧栄養な深海ではすぐに食物連鎖の一部としてより強い生物に食べられるでしょう。

ではなぜ、わざわざ発光するのか?

ホタルイカ・サクラエビ・ハダカイワシ。実はここに挙げた3種すべて発光します。と、同時にすべてがアカムツ等の格好のベイトです。しかし、やたらと発光するわけではなく、威嚇など特殊な状況を除いては泳ぐ(移動)時に下になる部分だけが発光します。

もうおわかりの方はピンときてるかもしれません。そう、これは食われないための弱い生物の『カムフラージュ発光』だと考えることができます。昼間であれば、上を見上げることでやはり明るい。その海面からくる光にカムフラージュするための発光なのです。夜間は浅場に浮く個体も多く、月明かりにカムフラージュするとも考えられます。

で、わかりやすく例えるならば、これは浅い水深でも同じことが言えます。マイワシの背は濃紺というか黒っぽいですよね?これは鳥に食われないための海面とのカムフラージュであり、腹が銀色もしくは白っぽいのは太陽光が降りそそぐ水面と下からフィッシュイーターに見られた時に同調するためであり正にカムフラージュ。

コレと同じことが深海でも起きていると考えることができるのです。

では、ジグのグローカラーはなぜ釣れるのか?

コレは水面から考えていきましょう。

マグロやヒラマサをトップで釣る時、イレギュラーなアクションをわざと出しますよね?シーバスやシイラなどをミノーで狙う時、タダ巻きもありますがジャークやトゥイッチでヒラ打ちさせてターゲットのスイッチを入れますよね?これはルアー=ベイトが元気だぞ〜!ってアピールしているのではなく、バイトミス等で傷つき、痙攣したり今にも死にそうでまともに泳げず弱ったベイトを演出しているアクションであります。そんな、食いやすそうなベイトをルアーで演出しているのがジャークであり、トゥイッチであり、イレギュラーアクションだと思うんです。明らかにターゲットのスイッチが入るのを目撃したことがある方も多いと思います。

で、中深海ジギングではどうか?

前述した通り、元気なベイトは発光している部分が常に下向きです。ということは・・・ジグをアクションさせることで発光するグローカラーが横を向いたり、上を向いたり、ジャークで暴れたり、そんな発光器の様子はアカムツやキンメダイからすれば『食えそうな』ベイトに映るはずです!!まさに、ヒラ打ち瀕死アクション。そのベストなアクションを完璧に繰り出すことができるのがP.J.RIDEでありSpec-ZEROなのです。

さらにREALSのジグの多くはあえて片面のみにしかグローカラーを塗装していません。これはグローが見えなくなる=消える瞬間を作り出し、ターゲットの興味を引くためです。点滅効果とも言います。

そして、このブラッドレッドスポットグロー。

実はこのカラー、REALS独自のスポットグロー配列デザインであり、ハダカイワシの発光器の配列パターンを参考にしています。いわば究極のナチュラルカラー。

また、スモークスポットグローはグローのサイズをサクラエビに合わせてあるため、駿河湾をはじめベイトが小型甲殻類の時に特に威力を発揮します。

さらにブラックハーフグローについては最もグロー塗装の面積が大きく、ホタルイカが生息するエリアや海面付近の濁りが入りアピール力が必要な時に有効です。

通常のゼブラグローカラーはやはり万能カラーとして、状況を正確に掴むためにもテッパンですが、1日の中でもグローの面積や形もローテーションさせることでより釣果に差が出ると思っています。

ゼブラグローでバイトが無ければまずはアピールをさらに増してブラックハーフグロー。それでダメならスモークスポットグローかブラッドレッドスポットグローにしてグローをよりナチュラルに見せる。それでもダメであればフルシルバーやアカキンに変えてノーグローを試してみる、などなど様々なローテーションで攻めることが重要かと思います。

いやはや、コレ、最後まで読んでくれる方がいるのだろうか?(^^;;

ここまで読破していただいたマニアックなスロージギンガーな方々、本当にありがとうございます!!

http://reals2.com/

ブラッドレッドスポットグローについて今日はマニアックに書いてみたいと思います。スーパーな長文になると思います(^^;;

タイトル:REALSオノケン的グローカラーの考え方・・・みたいな。いやね、グローってとりあえず釣れるから、とか、とりあえずゼブラで、とか、とりあえずスポットグローあればいいや、みたいになりがちだと思うんです。でもコレを読んで少しでも食わせのイメージしながらジグを動かしたり、少しでも状況を打破するローテーションができるようになったりと、みなさんのグローカラー使用に対するヒントになれば、と思い書かせていただきます(^^

ブラッドレッドスポットグロー

このカラーは中深海でもここ数年でアングラーの絶大な支持を得たカラーでもあります。赤は水中で最も早く(水深約5m)消える色であり、カムフラージュカラーとして有名です。多くの魚類がこの色なのも納得です。

で、自然界ではこの「カムフラージュ」が多くの生物で身体の形や色が深く関係しています。

それをグローカラーに当てはめるとどうなるのか?なぜグローカラーは釣れるのか??考えてみました。

まず、この『グロー=発光』を語る上で絶対に知っておかなければならないことが水中での光の届き方です。これには真光層と有光層の2つの言葉を知る必要があります。ググればすぐに出てくるので、簡単に解説すると、真光層は光合成ができる光(海面の約1/100の光強度)が届く水深。これはもちろん透明度が関係しており、一般的には透明度×2.7で計算できるとされています。透明度が10mであれば、27mまでの水深の光で光合成が可能ということになります。

次に有光層ですが、これは生物が光を感じることのできる限界の水深を示しており、海面の1億分の1の光強度の光が届く水深とされています。これは真光層よりもかなり深い水深になるので具体的な数字で示しにくいようで、ググってもなかなか出てきませんが透明度が高い外洋でも500m前後と考えて良さそうです。

これを踏まえると、中深海ジギングで狙うターゲットの多くが有光層の範囲に入ってくるかと思います。アカムツやキンメなどは明らかにわずかな光を取り込んで視覚でベイトを捕食しようとしていることは容易に想像できます。同時に、人間の目には真っ暗な水深でも、そこに生息する魚は海面からの光を確実に感じています。つまり、上を見上げれば明るい、ということです。

ここまで大丈夫でしょうか?

まだまだマニアックに長いですよ〜(^^;;笑。

で、ここからが重要。

なぜグローカラーが釣れるのか?

これを考える時、多くの深海生物が発光器を備えていることを外すことはできません。なぜ生物は発光するのか?その目的、用途は実に様々であり威嚇や求愛、仲間とのコミュニケーション等もあるでしょう。しかし、暗い水深で普通に考えればわざわざ目立つ発光というのは実に危険。意味もなく発光していれば貧栄養な深海ではすぐに食物連鎖の一部としてより強い生物に食べられるでしょう。

ではなぜ、わざわざ発光するのか?

ホタルイカ・サクラエビ・ハダカイワシ。実はここに挙げた3種すべて発光します。と、同時にすべてがアカムツ等の格好のベイトです。しかし、やたらと発光するわけではなく、威嚇など特殊な状況を除いては泳ぐ(移動)時に下になる部分だけが発光します。

もうおわかりの方はピンときてるかもしれません。そう、これは食われないための弱い生物の『カムフラージュ発光』だと考えることができます。昼間であれば、上を見上げることでやはり明るい。その海面からくる光にカムフラージュするための発光なのです。夜間は浅場に浮く個体も多く、月明かりにカムフラージュするとも考えられます。

で、わかりやすく例えるならば、これは浅い水深でも同じことが言えます。マイワシの背は濃紺というか黒っぽいですよね?これは鳥に食われないための海面とのカムフラージュであり、腹が銀色もしくは白っぽいのは太陽光が降りそそぐ水面と下からフィッシュイーターに見られた時に同調するためであり正にカムフラージュ。

コレと同じことが深海でも起きていると考えることができるのです。

では、ジグのグローカラーはなぜ釣れるのか?

コレは水面から考えていきましょう。

マグロやヒラマサをトップで釣る時、イレギュラーなアクションをわざと出しますよね?シーバスやシイラなどをミノーで狙う時、タダ巻きもありますがジャークやトゥイッチでヒラ打ちさせてターゲットのスイッチを入れますよね?これはルアー=ベイトが元気だぞ〜!ってアピールしているのではなく、バイトミス等で傷つき、痙攣したり今にも死にそうでまともに泳げず弱ったベイトを演出しているアクションであります。そんな、食いやすそうなベイトをルアーで演出しているのがジャークであり、トゥイッチであり、イレギュラーアクションだと思うんです。明らかにターゲットのスイッチが入るのを目撃したことがある方も多いと思います。

で、中深海ジギングではどうか?

前述した通り、元気なベイトは発光している部分が常に下向きです。ということは・・・ジグをアクションさせることで発光するグローカラーが横を向いたり、上を向いたり、ジャークで暴れたり、そんな発光器の様子はアカムツやキンメダイからすれば『食えそうな』ベイトに映るはずです!!まさに、ヒラ打ち瀕死アクション。そのベストなアクションを完璧に繰り出すことができるのがP.J.RIDEでありSpec-ZEROなのです。

さらにREALSのジグの多くはあえて片面のみにしかグローカラーを塗装していません。これはグローが見えなくなる=消える瞬間を作り出し、ターゲットの興味を引くためです。点滅効果とも言います。

そして、このブラッドレッドスポットグロー。

実はこのカラー、REALS独自のスポットグロー配列デザインであり、ハダカイワシの発光器の配列パターンを参考にしています。いわば究極のナチュラルカラー。

また、スモークスポットグローはグローのサイズをサクラエビに合わせてあるため、駿河湾をはじめベイトが小型甲殻類の時に特に威力を発揮します。

さらにブラックハーフグローについては最もグロー塗装の面積が大きく、ホタルイカが生息するエリアや海面付近の濁りが入りアピール力が必要な時に有効です。

通常のゼブラグローカラーはやはり万能カラーとして、状況を正確に掴むためにもテッパンですが、1日の中でもグローの面積や形もローテーションさせることでより釣果に差が出ると思っています。

ゼブラグローでバイトが無ければまずはアピールをさらに増してブラックハーフグロー。それでダメならスモークスポットグローかブラッドレッドスポットグローにしてグローをよりナチュラルに見せる。それでもダメであればフルシルバーやアカキンに変えてノーグローを試してみる、などなど様々なローテーションで攻めることが重要かと思います。

いやはや、コレ、最後まで読んでくれる方がいるのだろうか?(^^;;

ここまで読破していただいたマニアックなスロージギンガーな方々、本当にありがとうございます!!

http://reals2.com/

Posted by reals2 at 19:41│Comments(0)

│STAFF オノケン

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。